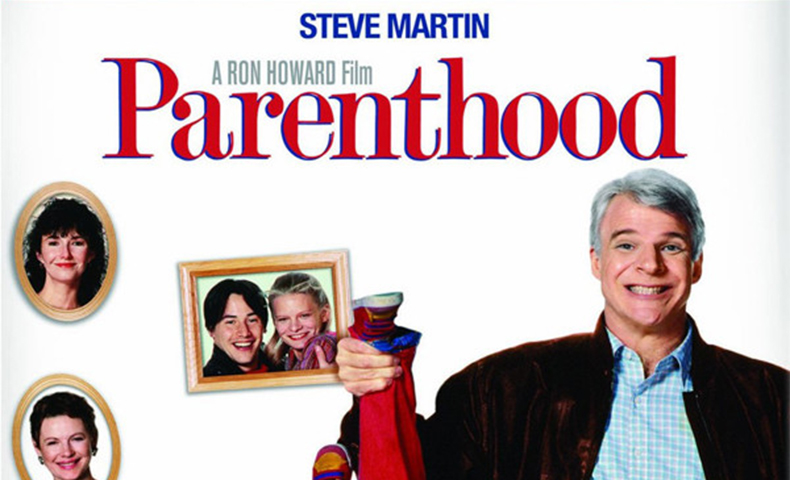

(1988年 監:ロン・ハワード 出:スティーヴ・マーティン、ダイアン・ウィースト)

子育てにエンドゾーンは無し

主人公のギルは、幼い頃父親に構ってもらえなかった経験から「自分の子供とは満ち足りた親子関係を築く」という人生目標を抱くようになった。しかしいざ自分がパパになってみると、育児はまさに戦場。子供たちの予測不可能な行動に振り回されて、休日の家族サービスでもため息が止まらない。情緒不安定な長男は学校から特別支援学級への編入を進められるし、長女と次男も近頃は奇行が目立つようだ(観客からすれば子供っぽくて可愛い行動なのに、少々神経過敏になっているギルの目には心配要素として映る)。共同経営者のポストを巡って職場での立場まで危うくなってきたところに、四人目を身籠ったという妻の告白である。喜びよりも不安が先行して、ついつい奥さんに当り散らしてしまう。

ギルの姉弟たちの家庭もそれぞれ問題を抱えている。姉ヘレンはシングルマザーとして子育てしているが、多感な時期の娘と息子は干渉しようとすればするほど自分から遠ざかっていく。妹のスーザンは夫がモーレツ詰め込み主義者で、年端もいかない娘に数学だ外国語だカフカの文学だとハンパじゃない英才教育を実践中。確かに子供の知識は増えたが、社交性はどんどん失ってしまう。弟のラリーは定職に就かず、ギャンブルや怪しげな事業への出資で借金がかさみ、ヤクザな連中に命を狙われている。皆が皆、自分の家族のことで精一杯で、お互いに助け舟を出しあえるような精神的余裕は無いのだ。

そんな中でズバリと至言を呈するのは、映画を観ながら「コイツは到底頼りにできないな……」と高を括っていた人物たちだ。この作品、予想外の人物が物凄く神髄を突いたことを言い放つところが面白く、クールである。そんな唐突なスポットが当てられるのはギルの反面教師であったはずの父であり、ヘレンの娘が連れてきたどうしようもないチャランポラン男(キアヌ・リーヴス!)であり、劇中ずっと頓珍漢な言動ばかりが目立っていた最長老のお婆ちゃまである。特にお婆ちゃまが語る「ローラーコースターとメリーゴーラウンド」のエピソードには映画全体を包括するようなメッセージが込められており、小粒だが鮮やかな本作のフィナーレを華麗に彩ってくれる。

スティーヴ・マーティンやダイアン・ウィースト、メアリー・スティンバージェンらベテラン俳優の演技が素晴らしいのは言わずもがな、前述のキアヌや当時ティーンエイジャーだったホアキン・フェニックス(クレジットでは「リーフ・フェニックス」名義)の瑞々しい存在感も貴重だ。この適材適所なキャスティングの絶妙さ、自身も子役として芸能キャリアをスタートさせたロン・ハワード監督の慧眼あってこそだと思う。

ただし家族内でのデリケートな問題に踏み込んだ本作の性質故、ドキッとするような艶笑ギャグもチラホラ。小さなお子さんと鑑賞中に「なんで車ぶつけちゃったの?」「あのウィィーーンって鳴ってる物、なあに?」なんて質問されてドギマギなさいませぬように、と進言しておきます。