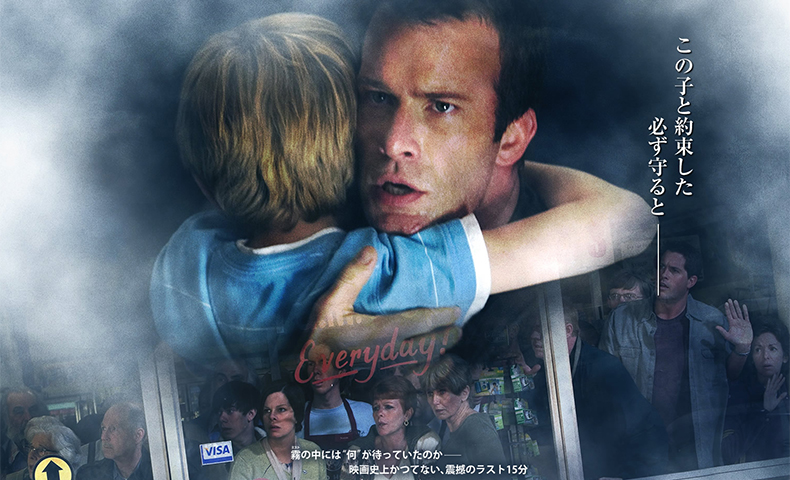

(2007年 監:フランク・ダラボン 出:トーマス・ジェーン、マーシャ・ゲイ・ハーデン)

全ては「愛ゆえに」

「愛ゆえに、人は苦しまねばならぬ……愛ゆえに、人は悲しまねばならぬ!

漫画『北斗の拳』に登場した南斗鳳凰拳伝承者・サウザーの名言である。

ある日突然、正体不明の濃霧によって呑みこまれた田舎町。住民たちはスーパーマーケットに籠城、この異常現象に立ち向かおうとするが、霧の中から現れた怪物の群れによる度重なる襲来、そして狂信者の扇動で伝播した疑心暗鬼によって、人々の結束は瞬く間に崩れてゆき……。

スティーヴン・キングの中編小説『霧』を、『ショーシャンクの空に』のフランク・ダラボン監督が映像化したパニック・ホラー。限定空間におけるドラマでありながら、緩急の効いたストーリー進行と即興色の強い演技・カメラワークでバリエーション豊かに魅せる。

本作は勧善懲悪的なセオリーとは無縁に物語が進んでいくため、登場人物たち各々の運命に関して安易な予断を許さない。監督自身がインタビューで「脚本執筆の過程で、9.11テロを無視することはできなかった」と語っている通り、予期せぬ悲劇が予期せぬ人物に降りかかる。災厄は善人悪人の選り分けなどしない。普通なら安心して見守っていられるハズの「行動力ある主人公と、その可愛い息子」という組み合わせとて例外ではなく、否応無しに緊張が持続する。

そして本作に関するレビューで避けては通れない点、それはやはり、宣伝文句にも使われた「衝撃のラスト15分」であろう。これには劇中で主人公が息子と交わす「ある約束」が関わっており、台詞の捉えようによっては主人公は約束を見事守り抜いた、とも言える。しかしその決断の先には光など到底望むべくもなく、さらに直後の展開によって、観る者の心に言い知れぬ衝撃を残すこととなる。冒頭に挙げたサウザーの言葉通り「愛ゆえの悲しみ・苦しみ

が彼の精神を破壊してしまうのだ。

筆者が本作を鑑賞し終えた時、劇場の中はまさに「通夜のような」という形容がピッタリなほど重暗い空気が充満、出口へ向かう観客の後ろ姿は葬列さながらだった。おまけに外は雨模様で、パンフレット(600円)を抱えたまま打ちのめされた気分で小田急線に乗り込んだ記憶がある。

確かに万人向けの作品ではないかもしれない。薄気味悪いクリーチャーはどっさり出てくるし、直接的なショックシーンも、観る者の感情をひたすら逆撫でするキャラクターも登場する。何よりラストシーンに強い拒否反応を示す人がいるのも無理からぬことだと思うが、ここで画面に映るもう一人の「親」に注目してほしい。この人物、登場場面は決して多くないのだが非常に重要な存在で、主人公と同じ「愛ゆえに」を別ベクトルで貫き通した人間なのだ。結果、その人物は何を得ることができたのか?そんな視点で見てみたならば、絶望一色と思われた本作のエンディングからも、きっと何か別の余韻を感じ取ることができるはずだ。