「それ」が示すもの

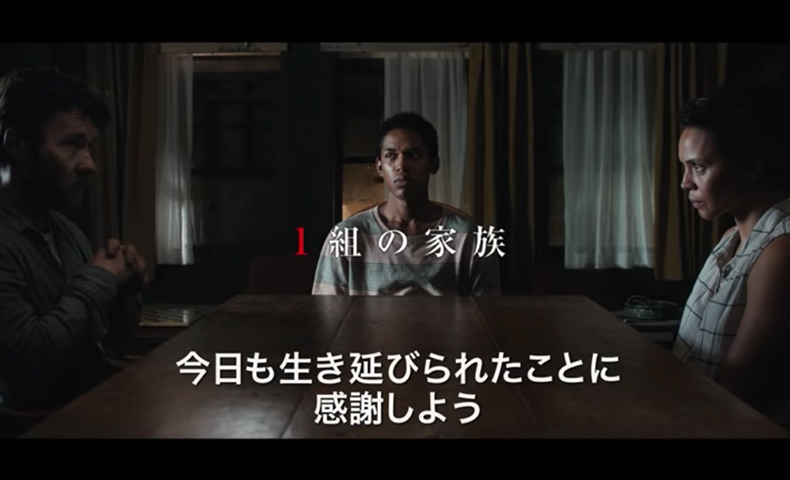

謎の死病が蔓延する世界。元高校教師のポールは、妻のサラ、息子トラヴィスと共に、森の奥深くにある一軒家で息を潜めて暮らしていた。ある日の夜、水を求めて家に侵入してきた男を捕らえたポールは、ウィルと名乗るその男から「食糧と水を交換してほしい」との交渉を持ち掛けられ、承諾。ウィルの妻であるキムと幼い息子アンドリューを家に迎え入れ、2つの家族の共同生活がスタートする。徐々に親睦を深め、互いに心を開くようになった彼らの関係は良好で、殺伐としていた家の雰囲気も少しずつ和みはじめる。ところが、共に生活していくための条件として取り決めたはずの「あるルール」が破られたことで、状況は一変。疑念が闇雲な攻撃性へと形を変え、やがて最悪の結末へと突き進んでいく……。

今や年末の恒例となった罰ゲーム番組『笑ってはいけないシリーズ』に誘起されたわけではないだろうが、「○○してはいけない」のコンセプトは映画界(とりわけホラー畑)でも大ハヤリである。「音をたててはいけない」(『ドント・ブリーズ』〈16年〉、『クワイエット・プレイス』〈18年〉)、「近づいてはいけない」(『(r)adius ラディウス』〈17年〉)、「追いつかれてはいけない」(『イット・フォローズ』〈14年〉)、「消灯してはいけない」(『ライト/オフ』〈16年〉)……シンプルで観客の意識にアピールしやすく、低予算で大きなアタリを見込めるワン・ルール・スリラーは、映画会社にとって金鉱にも等しいジャンルだ。宣伝でやたらと「閉ざされた赤いドア」を押し出している本作も、そんな潮流に乗った限定空間ホラーだろうと勝手に思い込んでいた。本編を観るまでは。

冒頭、防毒マスクを被ったポールたちが瀕死の感染者(家族)に最後の別れを告げ、森の中へと連れていき、銃弾とガソリンで「処置」する様子が淡々と映し出される。出血斑だらけになった末期感染者の容姿、そして禍々しいイメージとして劇中に登場するブリューゲルの油彩画『死の勝利』から、この災禍が中世ヨーロッパにおける黒死病の大流行と重ねられていることが推察できる。ならば本作は感染症の脅威とパニックを描くバイオ・スリラー、あるいは「死の恐怖」という抽象を具現化したモンスターが、件の赤いドアからの侵入を企む、現代版『赤死病の仮面』なのか……と早々に予想したのだが、ここでは死病もドアも恐怖醸成用レシピの一部分に過ぎず、悲劇の中心にはいつも「生身の人間」がいる。極限の状況下でようやく芽生えた絆、しかし「家族以外の人間とどんなに親しくなろうとも、所詮は赤の他人」という強固な概念が消え去ることは無い。ゆえに、平時ならばどうということもなく看過されるはずの小さな異変が、血で血を洗う惨劇の火種となり得てしまう。タイトルにもある「イット(それ)」は実体を持たず、一時的に寝かしつけることはできても根絶不可能である点が厄介で怖い。しかも「それ」は我々観客にとっても普遍的な感覚であり、登場人物たちへの感情移入が容易にできてしまうあたり、イヤ~な気分を増大させる。ポール役のジョエル・エドガートンを筆頭に、いかにも「普通の家族」という顔立ちの俳優で固められたキャスティングも効果的だ。

監督は、鬼才ジョン・ウォーターズに絶賛された長編デビュー作『Krisha』(15年)で注目を集め、本作が長編2作目となるトレイ・エドワード・シュルツ。つい先日、30歳になったばかりという若手監督だが、緩急を意識したカメラワークや、照明効果で画面にバリエーションをつける手腕などには、新人らしからぬ自信と風格が漂っている(むしろ、演出も脚本も妙に老成しているあたり「今のうちからこんなで大丈夫か?」と心配になってしまうほど)。ヴァラエティ誌での「初期のジョン・カーペンター作品を彷彿とさせる」という評価はちょっと見当外れな気もするが、唯一無二の個性派監督に成長する可能性は大いにアリ。作家性が贅沢品となってしまった昨今の映画業界でどんな戦いを見せてくれるか、今後の活躍が楽しみである。